>>> YOUTUBE-VIDEO zu dieser Seite <<<

Dies ist der Versuch, ein wenig Ordnung in das allgemeine Begriffswirrwarr rund um die unterschiedlichen Bauformen und Größen von bewohnbaren motorisierten Fahrzeugen zu bringen. Da ist nämlich in den letzten 10 bis 20 Jahren im Zuge des Camping- und vor allem Wohnmobilbooms etwas Unordnung hineingekommen. Das Ganze ist zwar sozusagen Jammern auf höchstem Niveau, denn mehr als ein paar temporäre Missverständnisse oder falsche Vorstellungen können aus alldem trotz des begrifflichen Durcheinanders nicht entstehen, und wir bewegen uns ja auch ohnehin im Bereich von Hobby und Freizeit, nichts Lebenswichtiges also, aber es kann ja dennoch nicht schaden, alles mal etwas zu entwirren. Zumindest beinhaltet es die für den ein oder anderen Leser eventuell neue Erkenntnis, warum mittlerweile vom Bulli bis zum LKW so ziemlich alles als „Van“ betitelt wird, was bewohnbar ist (das berühmte „Vanlife“), obwohl vor dem Wohnmobil-Hype doch eigentlich nur Großraumlimousinen als Van bezeichnet wurden, wie etwa der VW Sharan oder der Ford Galaxy. Beginnen wir also der Reihe nach und schauen uns zunächst die grundsätzlichen Bauformen solcher Fahrzeuge an:

(VOLL)INTEGRIERTE und die Sonderform LINER

Die größten und in der Regel auch teuersten Wohnmobile sind die sogenannten Integrierten, die auch Vollintegrierte genannt werden. Bei diesen stammt die komplette Umhausung (Karosserie) des Fahrzeugs vom Wohnmobilhersteller. In der Regel befindet sich darunter entweder das Fahrgestell (Chassis) eines Fahrzeugs der Kastenwagen-Klasse, also sowas wie ein Fiat Ducato oder ein Mercedes Sprinter, oder bei den größeren und oft auch luxeriöseren Modellen ein größeres Basisfahrzeug, wie etwa ein kleiner (bis 7,5t) oder auch größerer (über 7,5t) LKW oder sogar ein Bus. Ab einer gewissen Größe und Ausstattung und zumal wenn sogar ein kleines Auto wie beispielsweise ein Smart oder sogar ein flacher Sportwagen in einer Art-Garage darin (hinten oder unten im Aufbau) Platz findet, spricht man von einem „Liner“. In technischer Hinsicht ist aber auch ein Liner ein Integrierter, und die Grenzen, ab denen ein Fahrzeug Liner genannt wird, sind nicht klar definiert. Jedoch ist es in aller Regel ein LKW oder ein Bus, der die Fahrzeugbasis eines Liners darstellt, und nur in Ausnahmefällen ein Kastenwagen der Sprinter/Ducato-Klasse, wie bei herkömmlichen Integrierten.

TEILINTEGRIERTE und die Sonderform ALKOVEN

Wohnmobile, bei denen die Fahrerkabine vom KFZ-Hersteller, aber die Außenhaut des hinteren Aufbaus vom Wohnmobilhersteller angefertigt wurde, nennt man Teilintegrierte. Basis ist in aller Regel ein Fahrzeug der Transporter/Kastenwagen-Klasse. Nur in Ausnahmefällen ist das Basisfahrzeug eines Teilintegrierten keines der Kastenwagen-Klasse (Ducato, Sprinter etc.), sondern eine Stufe kleiner im Bereich der VW-Bus (Bulli)-Klasse angesiedelt. Der hintere Aufbau eines Teilintegrierten ist in der Regel breiter als das Führerhaus und weist eine größere Höhe auf. Meistens ist er auch länger als die längste vom entsprechenden KFZ-Hersteller angebotene Kastenwagen-Variante des zugrundeliegenden Basisfahrzeugs. Es geht bei den Aufbauten darum, durch die größeren Maße und auch durch senkrecht aufsteigende Seitenwände, statt der meist schräg zulaufenden Seitenwände von Kastenwagen, mehr (Wohn-)Raum zu gewinnen. Eine Sonderform von Teilintegrierten sind die Alkoven-Wohnmobile. Diese haben oberhalb der vom KFZ-Hersteller stammenden (schmalen) Fahrerkabine eine vom hinteren Aufbau (des Wohnmobilherstellers) ausgehende, bis mindestens zur Frontscheibe reichende und manchmal aber auch weit über diese hinweg über die Motorhaube sich erstreckende „Nase“, den sogenannten Alkoven. Die Bezeichnung geht auf das arabische Wort „al-qubba“ zurück, für eine Bettnische, wie sie früher zum Beispiel in Bauernhäusern in Wänden eingelassen war. Im Alkoven befindet sich ein (Doppel)Bett. Der bei Teilintegrierten sonst ungenutzte Raum im Bereich oberhalb der Führerhauskabine und des Motors wird damit zur Wohnraumerweiterung genutzt. Strenggenommen geht eine solche Bettnische oberhalb der Fahrerhauskabine nicht immer mit dem teilintegrierten Aufbau eines Wohnmobils einher und kann auch bei sogenannten »Kofferaufbauten« vorkommen, wie wir sie beispielsweise von Expeditionsmobilen auf LKW-Basis her kennen. Aber in gefühlt 99,9% aller Fälle befindet sich ein Alkoven an einem teilintegrierten Wohnmobil, weshalb ich diese Aufbauart hier als Unterform/Sonderform von Teilintegrierten führe.

KASTENWAGEN (-WOHNMOBIL) mit und ohne Hochdach

Dabei handelt es sich um einen Kastenwagen (Transporter-Klasse, Mercedes Sprinter, Fiat Ducato etc.), der zu einem bewohnbaren Fahrzeug ausgebaut wurde, ohne die Außenhaut zu verändern, bis auf die speziellen (Dach-)Fenster sowie ggf. Serviceöffnungen wie zum Bespiel für die Wasserbetankung und so weiter. In einigen Fällen wird zwecks Erhöhung des Fahrzeugs (über die größte lieferbare Höhenvariante des KFZ-Herstellers hinaus) das Blechdach vom Wohnmobilhersteller/Ausbauer abgenommen und durch ein höheres Dach, beispielsweise aus GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff), ersetzt. Obgleich es sich dann quasi um ein teilintegriertes Fahrzeug handelt, bei dem Teile der KFZ-Karosse mit vom Wohnmobilhersteller angefertigten Teilen der Umhausung kombiniert werden, wird ein solches Wohnmobil dennoch in aller Regel noch der Kategorie der Kastenwagen-Wohnmobile zugerechnet. Erst wenn der gesamte hintere Aufbau nicht mehr vom KFZ-Hersteller stammt (s.o.), spricht man gemeinhin von Teilintegrierten (s.o.).

CAMPERVAN / CAMPINGBUS

So wird ein mit Schlaf- und Kochgelegenheit ausgebautes Fahrzeug der VW-Bus Klasse (T-Modell, Vaneo etc.) bezeichnet. Diese Fahrzeuge verfügen über keine Stehhöhe und daher auch über kein Bad, sondern allenfalls über eine irgendwo verstaute oder herausziehbare und dann frei im Fahrzeug zu verwendende Toilette (Porta Potty oder ähnlich). Man kann sich in ihnen nur stark gebückt oder kriechend fortbewegen.

MINICAMPER / MICROCAMPER

So werden mit Schlaf- und Kochgelegenheit ausgebaute Fahrzeuge in einer Größe unterhalb der VW-Bus-Klasse bezeichnet. Es handelt sich also um Fahrzeuge in herkömmlicher PKW-Bauart, in denen man sich nur kriechend fortbewegen kann.

Die aktuell bestehenden begrifflichen Verwirrungen

Spätestens bei den Kastenwagen-Wohnmobilen und bei allen kleineren Fahrzeugen beginnt derzeit leider die allgemeine begriffliche Uneinigkeit und Verwirrung. Denn viele, darunter auch gewerbliche Anbieter wie Händler, Hersteller und Fachmagazine, nennen alles ab Kastenwagen abwärts mitunter auch „Campervan“ oder „Van“. Dass mancherorts sogar auch noch die Teilintegrierten unter diesem Begriff subsummiert werden und manchmal sogar alle bewohnbaren motorisierten Gefährte, macht es noch verwirrender. Für alles oberhalb der VW-Bus-Klasse/Größe (Kleintransporter) ist der Begriff „Campervan“ aber weder korrekt noch sinnvoll! Seine Verwendung für zumindest auch die Kastenwagen (Transporter), statt nur für die kleineren Fahrzeuge ohne Stehhöhe, hat seinen Ursprung in dem Umstand, dass im Englischen die bei uns „Kastenwagen“ genannten Fahrzeuge „Van“ genannt werden. Im Deutschen werden als Van aber klassischerweise Großraumlimosinen bezeichnet. Einer der frühesten Vertreter war der ab 1983 in Deutschland eingeführte Mitsubishi Space Wagon. So richtig bekannt wurde dieses Fahrzeugkonzept im deutschsprachigen Raum mit dem VW-Sharan ab 1995. Bereits im Jahr 1985 bot VW aber auch bereits eine Ausstattungslinie namens »Multivan« für seine T-Modelle (VW-Bus) an. Auf die unterschiedliche Begriffsverwendung von „Van“ in den verschiedenen Sprachräumen geht auch der entsprechende Eintrag bei Wikipedia ein. Im deutschsprachigen Raum meinte man mit diesem Begriff stets Fahrzeuge OHNE Stehhöhe, maximal in der Größe eines VW-Bus. Dieser Begriff wird bei uns also klassischerweise NICHT für die größeren und höheren Fahrzeuge der Sprinter-Klasse (Kastenwagen/Transporter) verwendet, in denen man bei durchschnittlicher Körpergröße zumindest gebückt und spätestens ab der Höhenvariante H2 in der Regel auch aufrecht stehen kann. Warum verwendet man also von diesem Sprachgebrauch abweichend mittlerweile im Wohnmobilbereich den Begriff „Van“ („Campervan“) für Fahrzeuge MIT Stehhöhe? Ganz einfach: Weil in Deutschland gerne Anglizismen übernommen werden. Vermeintlich klingt das moderner. Die Übernahme dieser Bezeichnung ins Deutsche für zum Wohnmobil ausgebaute Kastenwagen und zumal für noch größere (teilintegrierte/integrierte) Wohnmobile ist aber aus den oben genannten Gründen eigentlich falsch und widerspricht der Namensgebung im restlichen PKW-Bereich. Vor allem nimmt es uns aber die Möglichkeit, jene bewohnbaren Fahrzeuge gesondert zu bezeichnen, in denen man NICHT stehen kann, und sie von solchen mit Stehhöhe begrifflich zu unterscheiden. Nur für die Fahrzeuge ohne Stehhöhe (VW-Bus-Größe) ist der Begriff „Campervan“ also hierzulande passend und korrekt, denn es handelt sich um zum Bewohnen ausgebaute Fahrzeuge einer Bauart, die bei uns schon sehr lange unter dem Begriff „Van“ firmiert. Kastenwagen, die zum Wohnmobil ausgebaut wurden, sind im deutschsprachigen Raum entsprechend und naheliegenderweise als „Kastenwagen-Wohnmobil“ zu bezeichnen, um sie in ihrer Bauart und Größe eindeutig zu spezifizieren und von den Gefährten ohne Stehhöhe zu unterscheiden. Der Namensbestandteil „Wohnmobil“, der aber, wenn der entsprechende Kontext klar ist oft auch weggelassen wird, spiegelt dabei auch wieder, dass es sich dabei um mit den größeren Wohnmobilen (Teilintegrierte und Integrierte) in jeder Hinsicht vergleichbare oder oft sogar identisch ausgestattete Fahrzeuge mit Stehhöhe und Bad handelt, die teilweise auch genauso lang und hoch sind wie kleinere (Teil-)Integrierte, nur eben in jedem Fall etwas schmaler. Diese großen Parallelen zu den Integrierten und Teilintegrierten sind bei Campervans nicht gegeben.

Stehen oder nicht stehen, das ist hier die Frage

Ob ein Fahrzeug über Stehhöhe verfügt oder nicht, ist eine ziemlich entscheidende Sache. Wer mal jeweils eine Woche in beiden Fahrzeugtypen verbracht hat und dies nicht unbedingt im Sommer, wo das Leben ohnehin fast nur draußen stattfindet, der wird das nicht bezweifeln. Ohne Stehhöhe findet gezwungenermaßen ein großer Teil aller Aktivitäten draußen statt, bei jedem Wetter. Dies stellt einen enormen Unterschied dar im Vergleich zu Gefährten mit Stehhöhe, zumal in unseren Breiten mit dem selbst im Sommer nicht immer für Außenaktivitäten geeigneten Wetter. Ein Campervan (Campingbus), also ein Gefährt ohne Stehhöhe in der Größe von einem VW T-Modell (VW-Bus/Bulli), ist kein Wohnmobil! Denn so unterschiedlich die Vorstellungen von Wohnen auch sein mögen: Dass man im Wohnraum aufrecht stehen kann, dürfte bei all diesen Vorstellungen dazugehören. Worin man nicht stehen kann, darin wohnt man nicht gemäß den üblichen Vorstellungen heutzutage und hierzulande. Ein motorisiertes Gefährt der Großraumlimosinen-Klasse (Van) mit Einbauten zum Schlafen und Kochen, also ein korrekterweise als „Campervan“ bezeichnetes Fahrzeug, ist somit einer anderen Fahrzeugkategorie zugehörig und schon rein begrifflich mit „Wohnmobil“ nicht korrekt beschrieben. Die passende Bezeichnung ist »Camper«. Für Camper, die auf noch kleineren Fahrzeugen beruhen als solchen in der Größe eines VW T-Modells, also zum Beispiel ausgebaute Fahrzeuge in der Größe eines VW-Caddy, hat sich der Begriff „Microcamper“ oder auch „Minicamper“ etabliert. Auch in diesen Namensgebungen ist also das Wort „Camper“ bereits enthalten, womit sich dieser Begriff noch deutlicher als passende Bezeichnung der entsprechenden Fahrzeugkategorie anbietet. Der Eindeutigkeit wegen verbietet sich die Kategoriebezeichnung „Camper“ damit als Bezeichnung für Fahrzeuge mit Stehhöhe. Dass Kastenwagen-Wohnmobile dennoch oft auch als »Camper« bezeichnet werden, ist folglich inkorrekt. Bei den Mini-/Microcampern kann es sich zum Beispiel auch um einen normalen Kombi mit entsprechenden Einbauten handeln. Spätestens bei einem solchen ausgebauten herkömmlichen Kombi käme vermutlich niemand auf die Idee, das Fahrzeug ernsthaft als Wohnmobil zu bezeichnen oder es begrifflich damit gleichzusetzen. Bei Fahrzeugen der VW-Bus-Klasse geschieht diese Gleichsetzung jedoch durch die Verwendung des Begriffes »Campervan« für sie und gleichzeitig auch für Kastenwagen. Das macht keinen Sinn. Irgendwo muss die begriffliche Grenze nun mal verlaufen, um sinnvolle Bezeichnungen zu schaffen. Für diese Unterscheidung die Möglichkeit beziehungsweise Unmöglichkeit, darin zu stehen, heranzuziehen, ist sehr sinnvoll, denn nichts beeinflusst die Art der Nutzung während des Aufenthalts so erheblich wie diese Eigenschaft. Wenn Ihnen zum Beispiel jemand erzählt, er habe einen sehr schönen vierwöchigen Herbsturlaub in einem „Campervan“ gemacht und Sie sich davon eine gedankliche Vorstellung machen, dann ist es ein erheblicher Unterschied, ob Sie sich das in einem Fahrzeug MIT oder OHNE Stehhöhe vorstellen. In einem ohne Stehhöhe können Sie sich das gegebenenfalls nämlich gar nicht, zumindest nicht als schön vorstellen – in einem Gefährt mit Stehhöhe und Bad, also einem Wohnmobil ab Kastenwagen aufwärts, vermutlich aber schon. Also sollten die Begrifflichkeiten für die Fahrzeuge auch darüber Auskunft geben, ob darin Stehhöhe vorliegt oder nicht – sonst entstehen Missverständnisse und falsche Vorstellungen. Diese sind natürlich kein Weltuntergang, aber unnötig, da vermeidbar.

Mischtypen: Wohnmobile mit einem VW-Bus Klasse (Kleintransporter) Fahrzeug als Basis

In seltenen Fällen verfügt ein Fahrzeug der VW-Bus-Klasse, die wie oben beschrieben aufgrund nicht vorhandener Stehhöhe eigentlich Campervans sind und somit keine Wohnmobile, über ein Aufstelldach, mithilfe dessen im geparkten Zustand zumindest in einem Teil des Wohnbereichs Stehhöhe erreicht wird. Auch gibt es Fahrzeuge mit einem nachgerüsteten Hochdach und daher dauerhafter Stehhöhe. Seltener als die beiden zuvor genannten Fälle sind Fahrzeuge dieser Größe, die als Basis für einen Teilintegrierten dienen und also einen entsprechend erhöhten und verbreiterten und zumeist auch verlängerten hinteren Aufbau haben. Letztgenannte Fahrzeuge kann man aufgrund der Stehhöhe als Wohnmobil bezeichnen und auch ein Hochdach kann einen Kleintransporter (VW-Bus-Klasse) zum echten Wohnmobil machen, wenn auch in kleinstdenkbarer Ausführung. Bei den Varianten mit Aufstelldach, mit Zeltwänden im aufgestellten Zustand und der nicht dauerhaft vorliegenden Stehhöhe ist das jedoch strittig. Diesen durchaus interessanten Fahrzeugtypen habe ich einen eigenen kleinen Artikel gewidmet.

Zusammenfassung: Keine Stehhöhe – kein Wohnmobil

Man kann also zusammenfassen: Keine Möglichkeit zum Stehen = kein Wohnen im herkömmlichen Sinne = kein Wohnmobil, sondern Camper. Beim früher häufig verwendeten Begriff „Reisemobil“ ist dieses Unterscheidungsmerkmal natürlich rein vom Begriff her nicht so ohne Weiteres ableitbar. Aber diese heute nicht mehr so oft verwendete Bezeichnung war schon immer nicht ganz so passend, denn letztlich ist ja jedes Fahrzeug auch ein Mobil zum Reisen, also quasi auch ein Reisemobil. Der Begriff „Wohnmobil“ hingegen bezeichnet schon rein begrifflich („Wohnen“) viel besser das eigentliche Spezifika der gemeinten Fahrzeuge und grenzt sie von anderen Fahrzeugen, in denen von „Wohnen“ keine Rede sein kann, klar ab.

Bitte nicht falsch verstehen: Jede Fahrzeugart hat seine Daseinsberechtigung

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch! Die Einstufung der kleineren und niedrigeren bewohnbaren Fahrzeuge als nicht zu den „Wohnmobilen“ zugehörig, sondern als „Camper“ soll KEINESWEGS eine Geringschätzung dieser Fahrzeugklasse sein! Diese voll alltagstauglichen und zum Darin Schlafen geeigneten Fahrzeuge stellen für viele Szenarien die optimale Lösung dar. Es geht mir hier nur um die begriffliche Richtigstellung, zwecks der Ermöglichung einer Kommunikation ohne Mehrdeutigkeiten, zur Verhinderung von Missverständnissen.

Der altbekannte Begriff “Campingbus”

Durch den berühmten VW-Bus hielt die Bezeichnung „Bus“ in den 50er-Jahren erstmals Einzug in den Bereich kleinerer Fahrzeuge als jenen, die wir sonst gemeinhin als „Bus“ bezeichnen, wie etwa Reisebusse oder Busse im öffentlichen Nahverkehr. Der Begriff „Campingbus“ oder „Camperbus“ bezeichnet also davon abgeleitet logischerweise ein Fahrzeug in der Größe eines VW-Busses und somit also genau jene Fahrzeuge ohne Stehhöhe, auf die wie eben erläutert auch der Begriff „Campervan“ am sinnvollsten anzuwenden ist. Insofern ist »Campingbus« also ein Alternativbegriff für »Campervan«. Kastenwagen-Wohnmobile als „Campingbus“ zu bezeichnen ist hingegen ebenso unlogisch, wie sie als „Campervan“ zu betiteln, denn Kastenwagen-Fahrzeuge werden bei uns außerhalb des Wohnmobil-Bereichs gemeinhin nicht als „Bus“ bezeichnet, so wie sie auch nicht „Van“ genannt werden.

Gattungsbegriffe: “Wohnmobil”, “Reisemobil”, “Camper” und “Caravan”

Auch bei den Gattungsbezeichnungen gibt es gewisse Uneindeutigkeiten. Als Wohnmobil bezeichnet man schon immer motorisierte Fahrzeuge mit Schlaf- und Kochgelegenheit, die über Stehhöhe verfügen und in die in aller Regel auch ein kleines Bad mit Waschbecken und Toilette sowie zumeist auch eine Dusche eingebaut ist. Ausnahmen von Letzterem bilden nur einige selbstausgebaute Kastenwagen, die zwar aufgrund der Stehhöhe durchaus als Wohnmobil bezeichnet werden können, bei denen sich die privaten Ausbauer jedoch aus welchen Gründen auch immer – zumeist wird es das begrenzte Platzangebot sein – das Bad gespart haben. »Reisemobil« war der früher geläufige Name für Wohnmobile. Mittlerweile findet er aber fast nur noch Verwendung in den Namen von bereits lange am Markt aktiven Fachmagazinen oder Händlern sowie Herstellern. Der Begriff „Camper“ bezeichnet wie bereits erwähnt ausgebaute motorisierte Fahrzeuge ohne Stehhöhe (und daher auch ohne Bad). Vielerorts wird „Camper“ jedoch in letzter Zeit auch als Oberbegriff für alle nicht ganz so großen Wohnmobile verwendet, insbesondere auch für die Kastenwagen-Wohnmobile. Das ist jedoch nicht korrekt, wie eben bereits erläutert. Auch als Alternativbezeichnung für Wohnwagen hat sich dieser Begriff stellenweise eingebürgert, was ebenso falsch ist. Ursprünglich und auch heute noch werden als „Camper“ zudem aber auch (korrekterweise) jene Personen bezeichnet, die Camping betreiben, egal ob mit Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil. Der Begriff „Camper“ ist also ohne den Kontext leider generell nicht ganz eindeutig. Als Caravan bezeichnet man einen Wohnwagen, also ein Fahrzeug ohne eigenen Motor. Zumindest bei diesem Begriff ist mir keine weitere Bedeutung beziehungsweise verbreitete Begriffsverwendung bekannt. Er hat mit Wohnmobilen eigentlich nichts zu tun und wird hier nur genannt, weil viele Einsteiger seine Bedeutung nicht sicher einordnen können.

Immer mehr Bezeichnungen und Definitionen werden eingeführt

Dass man beispielsweise in einem großen Wohnmobil-Magazin mittlerweile etwas lesen kann, wie „Gemeint sind schmale Teilintegrierte, auch Vans genannt, die in der Aufbaubreite nur wenig über die Kastenwagenkarosserie hinausragen – maximal 2,25 Meter erreichen.“ „Übliche Teilintegrierte kommen dagegen auf Breiten von 2,30 bis 2,40 Meter“ macht das Begriffschaos perfekt. Nun sollen also Teilintegrierte, deren Aufbau mit bis zu 2,25 m eine zumindest für frühere Verhältnisse völlig normale Breite hat, „Van“ heißen?! Warum sollen 5 Zentimeter Breitenunterschied nun plötzlich zu einem anderen Namen führen und warum ausgerechnet zu diesem, der ja eigentlich (s.o.) für ganz andere (viel kleinere) Fahrzeuge bereits verwendet wird? Derlei Begriffsdefinitionen machen einfach keinen Sinn und erschweren bis verunmöglichen die Kommunikation über Wohnmobilbauformen. Dennoch werden ständig neue Bezeichnungen definiert und in die Welt gesetzt, großteils von Entitäten, die mit dem Thema ihr Geld verdienen, beginnend bei sogenannten Influencern oder anderen Teilnehmern der Sozialen Medien, über Fachmagazine bis hin zu Händlern und Herstellern. Sie alle wollen beziehungsweise müssen offenbar laufend das Rad neu erfinden und sich irgendwie abgrenzen und/oder Inhalte (neudeutsch: Content) produzieren über Themen, die eigentlich längst zu Genüge durchexerziert sind. Man sollte sowas ignorieren und bei den korrekten und logisch herleitbaren Bezeichnungen bleiben.

Der Begriff “Vanlife” ist ebenfalls eigentlich unpassend

Der in den Sozialen Medien entstandene englische Zeitgeistbegriff „Vanlife“ ist in Deutschland aus den oben genannten Gründen ebenfalls nicht korrekt, zumindest sofern er sich, was oft der Fall ist, auch auf den Bereich der Wohnmobile bezieht, also ab Kastenwagen aufwärts, und nicht nur auf Gefährte ohne Stehhöhe, also Campervans. Durch ihn wird mittlerweile alles, worin man motorisiert wohnen kann, vom ausgebauten Reisebus, über LKW aller Gewichtsklassen bis zum Kleinwagen mit Liegefläche darin, gleichermaßen zum „Van“ erklärt, denn die unter diesem Titel laufenden Inhalte erstrecken sich über sämtliche bewohnbaren Fahrzeugtypen hinweg. Als zumeist untechnisch angewendeter Lifestyle-Oberbegriff, der mittlerweile für sich selbst steht, geht von ihm jedoch keine große Gefahr für technische, also auf die Fahrzeuge bezogene Verwechslungen und Missverständnisse aus.

Fazit: Die korrekten Bezeichnungen

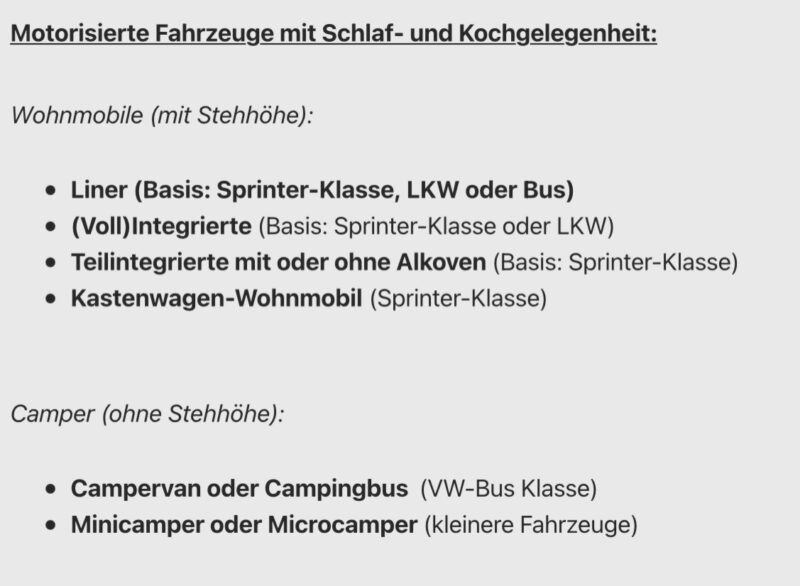

Die unterschiedlichen Bauformen von motorisierten Fahrzeugen mit Schlaf- und Kochgelegenheit haben also, wenn man halbwegs konsistent und logisch vorgeht und keine Mehrdeutigkeiten und Missverständnisse erzeugen möchte, die folgenden Bezeichnungen:

Schaubild “Fahrzeuge mit Schlaf- und Kochgelegenheit”

In diesem Schaubild habe ich die unmotorisierten Fahrzeuge (Wohnwagen/Caravan) der Vollständigkeit halber mit aufgenommen.